深入理解软件开发bug:定义剖析及实用解决方案分享

- 问答

- 2025-10-28 16:42:50

- 11

深入理解软件开发bug:定义剖析及实用解决方案分享

bug到底是什么?

软件bug就是程序里存在的问题或缺陷,导致软件不能按照我们预期的方式去工作,这个词的由来有个有趣的故事:早期计算机还是用继电器的时候,一只真正的飞蛾(bug)飞进了一台计算机里,导致电路短路,机器出了故障,工程师们把这只虫子贴在了工作日志上,从此就用“bug”来指代程序中的错误。

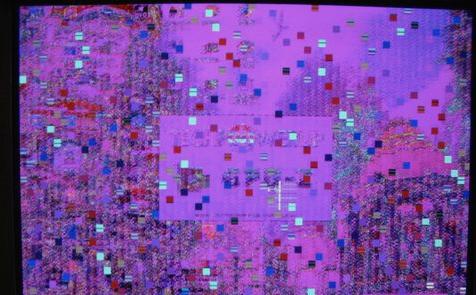

一个bug可以表现为很多形式:比如手机APP突然闪退、网页按钮点了没反应、计算器算错了结果,或者更隐蔽的,比如在特定情况下才会出现的错误。

为什么会产生bug?(来源:项目实践中的常见总结)

bug的产生几乎是不可能完全避免的,因为它源于软件开发的复杂性和人性的弱点,主要原因可以归结为以下几类:

- 沟通不畅(来源:团队协作经验):开发人员对需求的理解有偏差,或者产品经理的描述不够清晰,导致最终做出来的功能“不是那么回事”。

- 人为疏忽(来源:编码实践):程序员也是人,在写代码时难免会打错字、用错变量、或者忽略了某些边界情况(比如除数为零)。

- 复杂度太高(来源:软件工程理论):现在的软件系统非常复杂,由成千上万个模块组成,模块之间相互调用,只要有一个小地方出问题,就可能像多米诺骨牌一样引发连锁反应。

- 时间压力(来源:项目管理常见问题):为了赶工期,开发人员可能没有足够的时间去仔细设计和测试代码,仓促上线的代码往往隐藏着更多bug。

- 变化带来的影响(来源:代码维护经验):修改一个功能,或者更新一个第三方库,可能会无意中破坏另一个看似不相关的功能,这被称为“副作用”。

实用的解决方案分享

知道了bug产生的原因,我们就可以有针对性地去预防和解决它们。

预防优于治疗:在写代码前和写代码时

- 把需求讲清楚(来源:敏捷开发实践):鼓励产品经理、开发人员和测试人员多沟通,使用用户故事、原型图等工具,确保大家对要做什么有一致的、清晰的理解。

- 代码审查(来源:高质量代码团队必备实践):不要一个人写完代码就直接提交,让另一位或多位同事检查你的代码,这是一种非常有效的发现潜在问题、分享知识的好方法,俗话说“旁观者清”,别人很容易看出你忽略的问题。

- 编写单元测试(来源:测试驱动开发TDD):在写主要功能代码之前,先写好小的测试用例,规定好这个函数应该输入什么、输出什么,然后编写代码让测试通过,这能确保每个小零件本身是可靠的。

早期发现:在代码提交后

- 持续集成(来源:现代 DevOps 流程):每当有开发人员提交新代码,系统就自动把大家的代码合并到一起,然后自动运行所有的测试,如果测试失败,马上就能知道是新提交的代码引入了bug,可以立即修复,避免问题累积。

- 全面的测试(来源:软件测试基本原则):

- 功能测试:验证功能是否按需求工作。

- 边界测试:专门测试一些极端情况,比如输入框输入非常长的字符、输入负数等。

- 兼容性测试:在不同浏览器、不同型号的手机上测试,确保大家体验一致。

高效解决:bug出现后

- 清晰地记录bug(来源:高效测试团队习惯):发现bug时,不要只是口头说“这个功能坏了”,要详细记录:在什么环境下(比如iPhone 14,系统iOS16)、做了什么操作、预期结果是什么、实际结果是什么,最好附上截图或录屏,这能极大帮助开发人员快速定位问题。

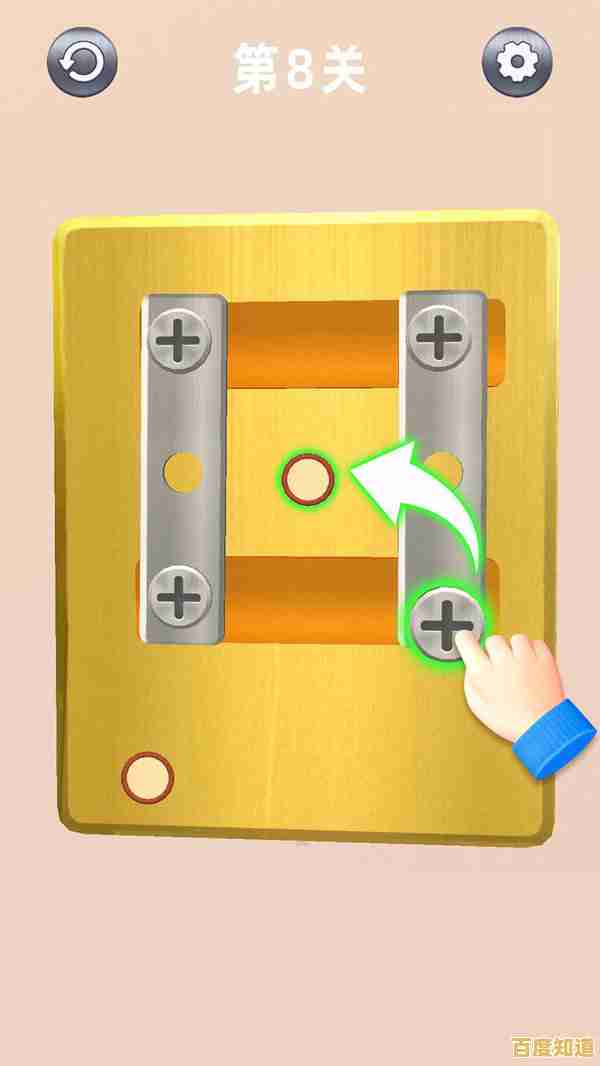

- 使用调试工具(来源:程序员基本技能):利用开发工具中的“调试器”,可以像慢动作一样一步步执行代码,观察每一步中变量的值,从而精准地找到出错的那一行。

- 写日志(来源:系统可观测性理念):在代码的关键步骤打印一些日志信息,当线上系统出问题时,通过查看日志文件,就能像看侦探小说的线索一样,推断出问题发生的过程。

- 复盘总结(来源:持续改进文化):重要的bug被修复后,团队可以一起开个简短的复盘会,讨论一下:这个bug为什么会产生?我们的流程哪里可以改进才能防止同类bug再次发生?是需求文档问题?还是测试用例没覆盖到?

Bug是软件开发的一部分,无法根除,但可以通过良好的沟通、严谨的流程和合适的工具来大幅减少其数量和影响,把寻找和修复bug看作是一个不断学习和改进的过程,而不是一个令人沮丧的负担,团队的开发质量和效率都会得到提升。

本文由王谷菱于2025-10-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://beijing.xlisi.cn/wenda/65243.html