借助Ghost系统,解锁内容创作与分发的全新境界

- 问答

- 2025-11-04 18:52:59

- 1

开始)

记得我刚开始做视频的时候,最头疼的不是拍片子,也不是写稿子,而是每次做完一个项目,那堆乱七八糟的文件,视频素材、图片、音频、工程文件、各种版本的成片,全都散落在电脑硬盘的各个角落,下次再想找个之前用过的背景音乐,或者修改一个半年前的视频,就得花上大半天时间像个侦探一样翻找,这还只是我一个人的情况,后来团队里多了两个小伙伴,麻烦更是成倍增加,我用的剪辑软件快捷键,新来的同事完全不习惯;我精心调整好的特效模板,传到他们电脑上不是字体丢失就是插件报错,我们大量的时间,没有花在创意碰撞上,反而消耗在了这种毫无意义的“文件管理”和“环境同步”上,那时候我就在想,要是有个办法,能把我们这套好不容易磨合好的创作系统,像存个文件一样整个“打包”起来,该多好。

后来,一个做IT的朋友听我抱怨,直接说:“你这情况,用Ghost系统做个镜像不就完了?” 我当时一愣,Ghost?那不是好多年前电脑城装系统用的老古董吗?朋友解释说,原理是相通的,但现在的应用场景和体验已经天差地别了,他说的这个“Ghost系统”,是一种系统封装和部署技术,它能把一个已经安装好所有必要软件、配置好所有参数、存放着常用素材模板的整个硬盘分区,完整地“克隆”成一个大的镜像文件。

这个镜像文件,就是我们内容创作团队的“黄金标准”,我们团队专用的剪辑电脑(来源:基于IT管理中的标准化部署理念),我这台主力的电脑,母机”,我在上面装好了最新的剪辑软件、特效插件,调好了所有我习惯的界面布局和快捷键,建好了规范化的文件夹结构来存放片头片尾、音效库、品牌Logo等公共素材,使用Ghost这类工具,将整个C盘(或者指定的创作专用分区)制作成一个镜像文件,这个文件,就像是我们团队创作能力的“数字基因库”。

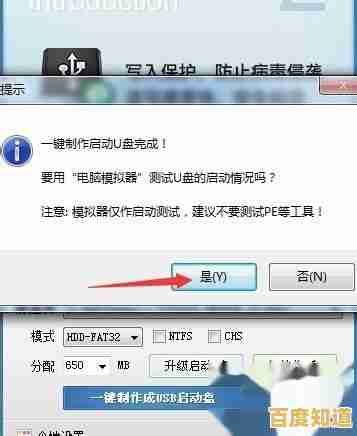

当新同事入职,或者某台电脑系统崩溃需要重装时,我们再也不用经历“装系统->装软件->装插件->调整设置->导入素材”这个动辄大半天的繁琐流程,只需要用U盘启动,运行Ghost,把那个“黄金标准”镜像文件恢复到新电脑上,十几二十分钟后,一台和我的“母机”几乎一模一样的创作工作站就诞生了,新同事打开电脑,看到的是熟悉的软件界面,点开素材库是已经分类整理好的资源,直接就能上手开始创作,极大地缩短了磨合期,这种效率的提升是立竿见影的。

更重要的是分发环节的革新(来源:借鉴了软件开发和运维领域的CI/CD流水线思想),我们团队有时候会接一些需要快速响应的热点项目,或者同时推进好几个风格类似的短视频,这时候,我们可以基于那个“黄金标准”镜像,定制一个“项目专用镜像”,在这个镜像里,我们预先把这次项目要用到的特殊转场插件、特定的调色预设、甚至是相关的图片和音频素材都提前放进去了,这个项目镜像可以同时部署到团队所有成员的电脑上,这就确保了每个人都在完全一致的环境下工作,从根本上杜绝了“在我电脑上好着呢”这种尴尬情况,项目结束后,相关的临时素材和设置也随着系统的还原而清理干净,不会污染主力的创作环境。

甚至,这种思路可以延伸到内容分发本身,我们制作了一套非常受欢迎的视频教程系列,传统的做法是提供成片和一堆散乱的素材文件,但如果我们更大胆一点,可以将用于制作这套教程的、包含所有工程文件和原始素材的“创作环境”本身,打包成一个精简版的Ghost镜像(来源:受虚拟机与容器技术应用的启发),提供给我们的高级会员或付费用户,用户得到的不再是死的视频,而是一个“活”的创作沙盒,他们可以在我们搭建好的环境中,直接打开工程文件,查看每一层的效果是如何实现的,随意修改参数进行二次创作,这无疑是将内容的价值和互动性提升到了一个全新的维度,从“观看”变成了“参与和体验”。

这种做法需要解决版权(软件授权)、镜像文件体积庞大等技术和管理问题,但它代表的思路是清晰的:将内容创作中最宝贵的、可复用的部分——即稳定高效的“创作环境”本身——进行标准化、模块化和快速分发,它把我们从重复性的、低价值的电脑维护工作中解放出来,让我们能把全部精力聚焦于创意本身,对我而言,借助Ghost系统这样的工具,我们解锁的不仅仅是一种技术手段,更是一种让创作流程变得更流畅、更协同、更具扩展性的全新工作哲学,它让创意的产生和实现,不再受困于杂乱无章的电脑桌面和反复折腾的软件设置,而是真正步入了一个高效、规范的新境界。 结束)

本文由姓灵阳于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://beijing.xlisi.cn/wenda/71401.html